たまには書籍の紹介もしてみたいと思います。

本書の主人公?でもある立石美津子さんからも、すすめられて読んでみました。

立石さんのお話を聞いてみたい人が集まれば、いつか当地にも親子でお招きしたいですね。

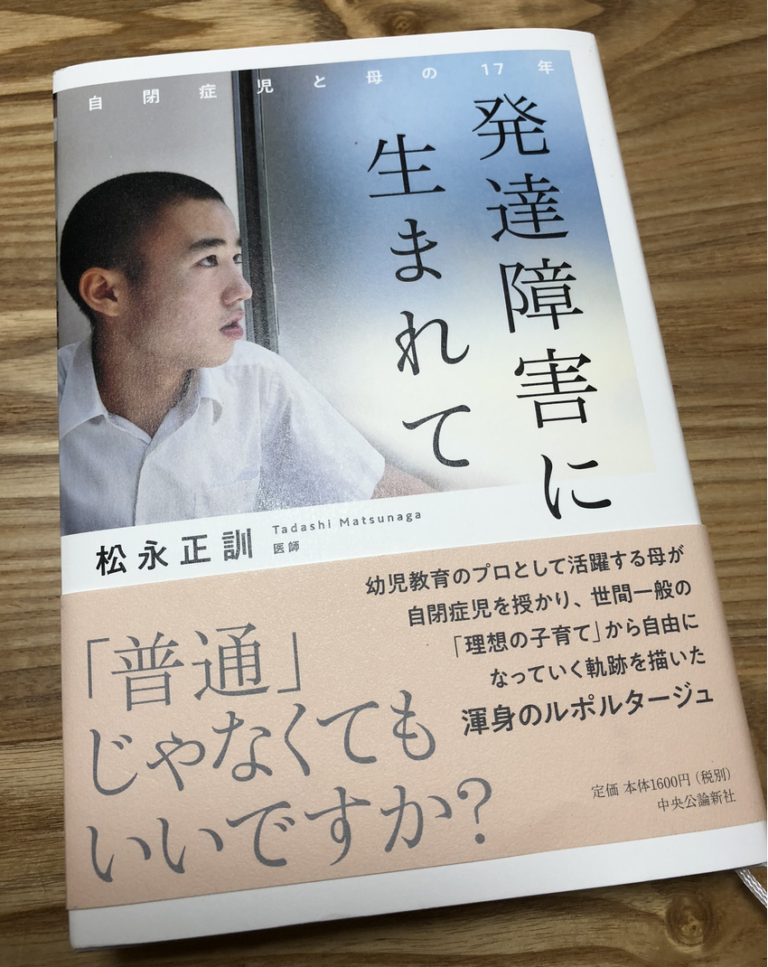

最近発売された「発達障害に生まれて」は幼児教育の塾を経営しながらシングルマザーで自閉症児を育ててきた著述家、講演化でもある立石美津子さんと自閉症の子どもとの17歳までの軌跡を小児科医でもあるノンフィクションライターの松永正訓氏が書き起こしたルポルタージュです。

自閉症児の母親である立石さんの親類、医療、教育の間で右往左往する体験、世間との軋轢、悔しい思い、そして「障害との自由」を得つつある現在までの経過が淡々と記述されており、読みやすくサラサラとよめます。

この領域では必読ともいえる名作のマンガ「光とともに」を彷彿させる経過で、いまだにそしてどこでも同じような道筋をたどるのだなあと・・。

不妊治療、胎教、英才教育と行ってきた母は当初は診断が信じられないと耳鼻科や児童精神科などドクターショッピングをし、診断をうけてからは複数の療育機関にも母子でせっせと通い、施設ごとの方針の違いに驚きます。保育園では周囲の子とのコントラストが強く苦しかったということですが、特別支援学校を選び進学するといきなり優等生になり生活課題が中心で本人もやっとのびのび過ごせ一息つくことができました。

しかし、それも東京都の指導主事が巡回のときに、集中して漢字を書いている様子を見られて、この子にとって適切な環境ではないと特別支援学校から特別支援学級に転校を指導されます。しぶしぶ通常の小学校の支援級に移り、しかしお金の計算もできないのに将来に役に立ちそうもない授業をうけさせられる羽目になりギャップに苦しむというのはなかなかない体験かもしれません。

地方在住者としては療育機関や医療機関、支援学校や支援学級などの選択肢が求めれば多いように見える都市部の様相も印象的です。それでも親が積極的にもとめないと必要な情報は得られず、迷える親子に密に伴走してくれる人はなかなかいなかったようで、救いとなったのはやはり親の会だったそうです。

親が子どもに期待するのは当然で、才能を見つけてあげなければ、サヴァンかもしれないとピアノやスイミングなどさまざまなことをさせてみるものの、本人は言われたことには素直には従うものの、興味が無いことはほとんど伸びません。

そうしてある時、子どもを変えようと親の理想を押し付けようとすればするほど、普通にしようとすればするほど、二次障害のリスクが高まることに気づきます。

思春期に入り不安が強まったのか親を巻き込んだ強迫性障害も併存します。

本人のこだわりに付き合いつつも、母はさまざまな体験をさせようと奔走して、理解があり配慮をしてくれたスイミングスクールとは大パニックを起こしてやめざるを得なくなるまで10年の付き合いになりました。少しずつだけれども出来ることも増えていき、意思を伝えられるようになり確実に成長しているのも見て取れて微笑ましいです。

特別支援学校高等部での職業訓練がはじまり、企業実習で一見つまらなそうな単純作業の反復で一生をおくるのは親は不憫で可愛そうと思いますが、本人はむしろ暇ですることがないのが苦しいといいます。そして何故か本人の興味は外出先でのトイレの型番の同定とコレクションに移り、トイレの音の聞き分けの達人となり、お金にもなりそうにもないが幸せそうです。

子どもへの理想が高く、健常児、天才児を望んでいたことから日々戸惑う母と、素直ではあるが、わが道を行き、時にパニックを起こして荒れる、自閉症の子どもとのとのギャップの描写には失礼ながらユーモラスな感じすらうけました。

親と子は別の人間、思い通りにはならないということ。「普通」という呪縛にとらわれないこと。本人の体験を認め、想像し、コミュニケーションを取ること。子どもを育てる中で親になっていくということ。これらは障害の有無に限らず一般の子育てにも共通する原則だと思います。(という意味で発達障害にかかわらず多くの人に読んでいただきたい本です)

今後、この親子にも、親離れ子離れ、グループホームや後見人など親亡き後の人生を考えて動きはじめています。今後は社会の中どう親以外の応援団をつくっていくのか、本人の幸せとは何か・・。親や周囲の動きとともに、本人の気持ちや体験を表現したものも掲載していただいた続編を読んでみたいと思いました。

立石美津子さんの著作

(といぴ)