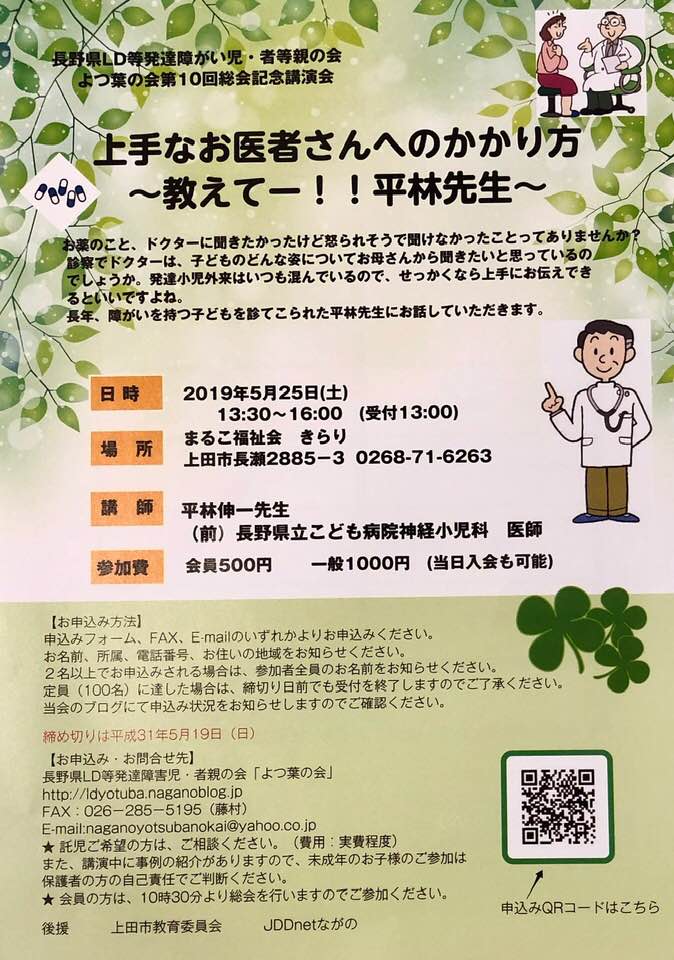

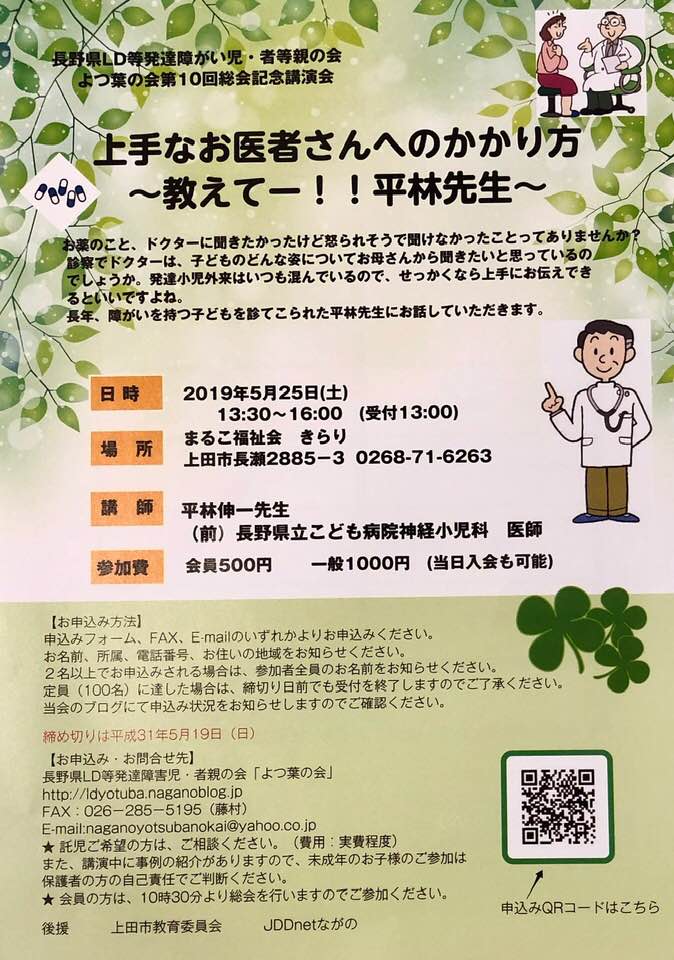

よつ葉の会主催で、長野県立子ども病院で長らく発達障害などの診療をされてきた平林信一先生の講演会があります。

ユーザーサイドとして医療にできることを知りいかに医療を使いこなすかという視点も必要と思います。

長野県中信エリアの発達障害ピアサークル(大人の部、親子の部)です。努力や根性より創意と工夫。オモロイ感じの子どもとエエ感じの大人が試行錯誤しながらやってます。ローカル情報中心にお伝えします。口コミ情報も募集します。

よつ葉の会主催で、長野県立子ども病院で長らく発達障害などの診療をされてきた平林信一先生の講演会があります。

ユーザーサイドとして医療にできることを知りいかに医療を使いこなすかという視点も必要と思います。

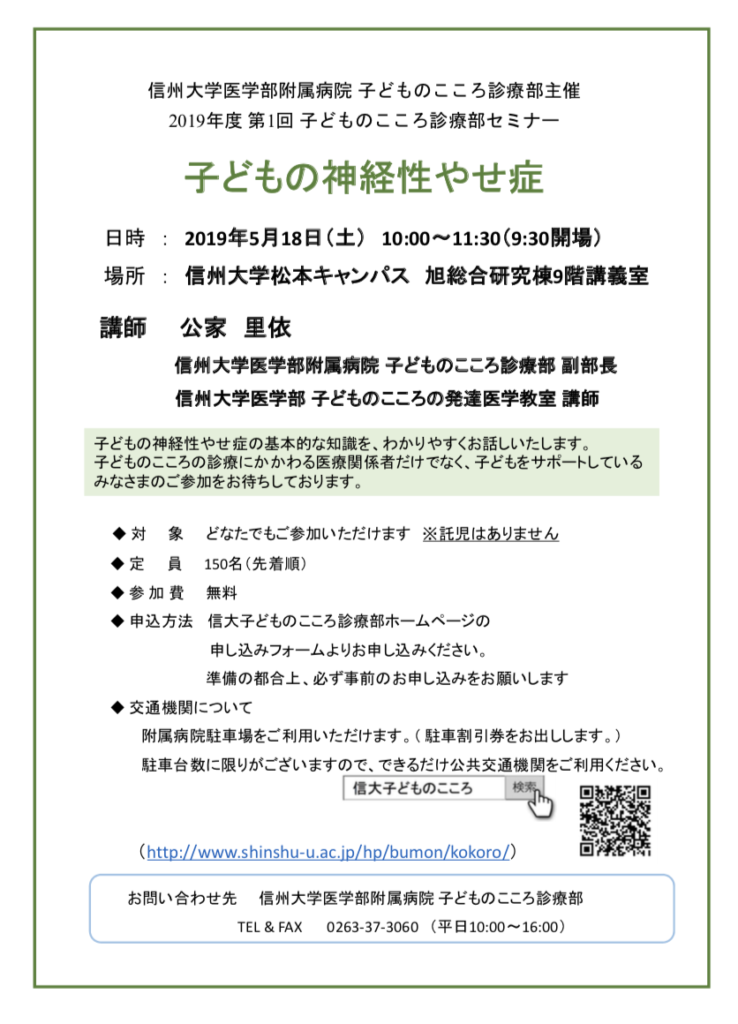

例年5月と12月に開催される信大子どものこころ診療部のオープンセミナーです。

・テーマ:子どもの神経性やせ症

・講師:公家里依(信大子どものこころ診療部副部長、信大子どものこころ発達医学教室講師)

・日時 : 2019年5月18日(土) 10:00~11:30(9:30開場)

・場所 : 信州大学松本キャンパス 旭総合研究棟9階講義室

今回は「子どもの神経性やせ症」をテーマに信州大学子どものこころ診療部公家里依Drがわかりやすくお話いたします。当事者、家族、支援者、医療従事者等、関心のある方はどなたでもご参加ください。

(定員150人、申し込み性)

申し込み⇢信大子どものこころ診療部

トークライブの次の日(7日)午後1時からびっちり6時間のワークショップに参加してきました。1時間おきに5分間休憩が入るので、実質的には4時間のワークですけどね。 参加者はわたしを入れて3名でした。内容を考えたら、これはまことにもったいない事です。アンケートでも、もっと宣伝してほしかったとの意見があり、次年度の課題ですね。

トークライブ大人の部を閲覧された方は、ご周知でしょうが、会場いっぱい使って躍動的に、動かれます。おおげさなパホーマンスに、圧倒された人多数、会衆の集中力を高めるための、演技的パホーマンスだというのは、聞いたことがあります。

実際に、ワークショップでは、もうちょっと静かでしたよー。時々大きなパホーマンスは、ちょっとだけありましたけどね。

冠地さんのワークは、何度か参加しましたけど、引き出しの豊富さは相変わらず。説明もゆっくりで丁寧でした。しつこく質問してきた人にも、きちんと答えていました。

イイトコサガシのモットーは、やる気のある人が体験すれば良い、疲れた、試したくないなど、やる気スイッチが入らない時は、自由に退場してもいいというもので、押し付けはしません。批判も受け付けるし、答えてくれます。

楽しくなければ、続かない、だけどレジャーではない!効果がなきゃ意味がない、といった姿勢は、サポーターとして学ぶ点は、多いです。

正直にできないものは、出来ないと言う点、これもできていない人が圧倒的に多いなぁ。通常は、その逆ですから。

結果、誰も出て行かなかったです。

1時間は、普段働かせない脳みそをびっちり使って、コミュニケーション力が鍛えられる、たしかに演説を1時間聞くよりも、効果あるかも。マニュアルを覚えるというより、試す勇気がつく。ことばのボキャブラリーをたくさん列挙して、実践していく体験、ここで得られるのは、失敗してもいい、試した時点で大成功といった経験値です。自己肯定感まじであがります!

冠地さんが積み上げてきた11年、千回以上の実績は、すごいっす!

最後の2時間は、わたしとのワンツーマンだったので、必然的に個別ワークショップになりましたが、ほとんど疲れませんでした。これなら、10時間ワークショップも、いけそうです。

次回は、さらにお互いにパワーアップして、出会いましょう❗️

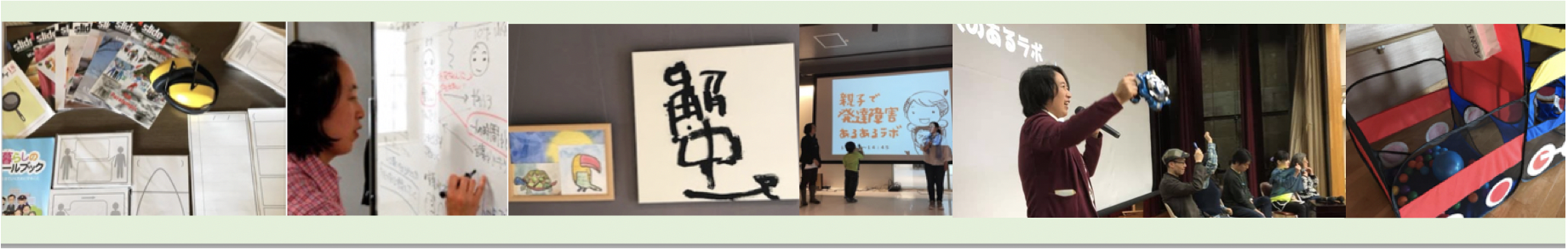

平成最後のあるあるラボびっくり企画「発達障害あるあるラボトークライブ2019」が昨日無事に開催されました。

運営裏話をしてしまうと基本みんなで自分のしたいことを好き放題話をしまくっている状況なので「みんな話わかってる?大丈夫?」と誰かが必ず確認しているやり取りが繰り返されつつ当日を迎えます。

準備段階では、他のメンバーが沢山働いてくれました。上村さん、パタパタさん、樋端先生がメインエンジンになって、他のメンバーがタイヤになっていたように思います。

当日は「会場の入り口がわからないわ!」とか思いながら会場入り。

あるあるラボは、基本的にどんな些細な内容でも、他者の経験から学ぶ事は多く、専門家の知識もどれだけの他人に会ってきたか、会ったことで磨かれてきたかがわかります。

信州大学の小児科医である新美先生による講演は、その視点の暖かさが伝わってくる発達障害の基礎知識の講演でした。

世間的に問題とされる内容でも、どんな対応をするかによって違ったものになりますよねー。

午前中の親子の部では、中学生の発達障害当事者の子供も登壇です。そういえば、昨年は私の息子がドサクサに紛れて登壇していたので、毎年当事者が本人が居るのが名物のトークライブです。

滅茶苦茶ハードなどうかしている学校の対応話もあり、私の経験した保育園リタイア話もありつつ、今うまくいっている子供の言葉は輝いておりました。

学校の課題で出された作文の読み上げ、親への感謝、将来の夢、親同士へ繋がりから子供も楽になるという語り、本当に良い子育てをされてきたんだというのがひしひしと伝わる中学生の語りで、私、壇上から涙ぐみながら「お母さん!今日は特別美味しいもの作ってあげて!」とつい叫んでしまいました。

子供の内はやはり良い支援者に恵まれるかどうかがサバイバルの大きな鍵ではありますが、ここで「親から自己開示して良い対応をする人と繋がっていこう」という話が出ます。

実はこれ大きな前振りでした。

午後の部では極端にキャラ立ちの良い「イイトコサガシ」ファシリテーターの冠地さんが、ディナーショーで演歌歌手が各テーブルを歌いながら周るが如くフロアで喋る(しかし、喋る内容はかなりシビア)というパフォーマンスを見せながら、トークライブ参加者が各々体験を語りました。

己の中の自尊心。社会に揉まれる事でこの自尊心が削れて立ち上がれない状態が二次障害へと繋がるなら、己の中の自尊心と経験をセルフプロデュースするという「攻めの姿勢」を持つ事も戦略の一つという提示がなされたのが今年のトークライブのハイライトでした。

「周囲に理解ばかり求めずに、自分も自己開示とその場から1歩歩みを進めてみよう!」

考えてもみれば、あるあるラボも発達障害当事者を地下金脈に見立てている側面もあるんですよね。

まずは仲間作り。

安全基地を作ったら、過剰な枠組みに気を付けながら、お互いに最小のリスクで最大のメリットが生まれるような努力を。

昨年ありました

「発達障害当事者は努力をせず定型に迷惑をかける」

「そりゃ周囲の定型の皆さんが発達にマッチした支援を考えてないせいだろ」

という対立構造への打開策が今年提示されたような気がしました。

お互いリスクをとって新しい世界へ行きましょう。

まあ、情報量が多くて今年も午後は私が大変ボンクラになっていましたが、演奏、折り紙、絵画、立体造形など才能の光具合が半端ないイベントになりました。

会場の広さは丁度良かったですねー。

次回までに企画に上がっている同人誌が出せると良いなあ。

参加された皆さん、参加されなかった皆さんもありがとうございました。

次回の平成最後の発達障害あるあるラボは4月20日南松本なんなんひろばで13時30分からです。宜しく〜!

(ひろぽん)

発達障害あるあるラボトークライブinしおじり、たくさんの人の主体的な参加があり新美先生、冠地さん、かっくん&かっくんパパをはじめとするゲストの皆さん、初参加の皆さまともさまざまな化学反応が起きました。フロアからやロビートークでも繋がりがたくさん生まれて大満足でした。

展示で参加して下った方々もたくさんいて、いつもながら当日まで何が出るかわからない宝箱のようなドキドキがありましたが、予想以上の盛り上がりでした。

500円の参加費だけの独立採算、持ち寄りパーティー方式のイベントでしたが、予想以上の盛り上がりでした。遠くは仙台から。また県内各地から140人の参加者がありました。今年は上村さんのおかげで塩尻市、塩尻市教育委員会の後援も取ることができ、昨年より運営も少し進化しました。(ドタバタは変わらないけど)何とか収支はトントンにはなりそうで良かったです。

パネラーではいつものメンバーに加え新美先生、ハーモニカかっくん&かっくんパパ、 南澤さん、冠地さんの予定ゲスト。そして中学生をはじめ登壇していただいたサプライズスピーカーもみなさんもすごく良かったです。

ロビーではほたか野の花カフェだもんでのコーヒーや焼き菓子の販売や中村さんや吉田さんの啓発デコレーションも素晴らしく、針金アートや絵、レジンなどの手芸、飾り付け、ヘルプマーク、兄弟会、通信制高校、うつリカバリーエンジンなどいろんなグループの情報も集まりました。昼休みも長めにとったのでロビーでの交流もたくさん生まれたようです。

来年は事業所や教育関係者も巻き込んでやりたいですね。

皆さまありがとうございました。

(はぐれドクター)